AVANZA EL DESARROLLO DE PRUEBA PREDICTORIA DE DIABETES TIPO 2 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

• Con el uso de un predictor se busca ofrecer a una persona con alto riesgo la certeza de la predisposición antes de desarrollar la enfermedad

La ciencia mexicana trabaja desde hace tiempo en una herramienta que pueda identificar el riesgo genético que tienen los mexicanos para desarrollar diabetes tipo 2.

¿Es posible hacer esta predicción? Sí, en la medida que se tengan los estudios suficientes de la población mexicana, sostuvo el doctor en ciencias por la UNAM, Humberto García Ortiz, quien precisó que gran parte de los análisis que se han hecho para conocer los factores genéticos relacionados con diversas enfermedades, incluida la diabetes, se han hecho para poblaciones europeas.

El predictor de riesgo poligénico es una tecnología creada por el equipo de trabajo del Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas, y la etapa en la que se encuentra ahora es en la validación, proceso que se lleva a cabo con fondos de la convocatoria Salud (ECNT) 2019 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI). En esta validación se trabajará con un grupo de mil individuos mayores de 30 años de la Ciudad de México a los que se les elaborará un perfil clínico individual completo y un análisis de antecedentes familiares. Además, con un estudio de doble ciego se identificarán las variantes genéticas de riesgo a la enfermedad, las 13 que se obtuvieron en el estudio del genoma completo.

Después, se calculará el riesgo genético de cada uno de estos individuos sin saber su condición, si es o no diabético o prediabético. “Podremos verificar la eficacia del predictor, y una vez validado proponerlo como una herramienta que ayude a generar nuevas políticas de salud pública basadas en medicina de precisión”, explicó.

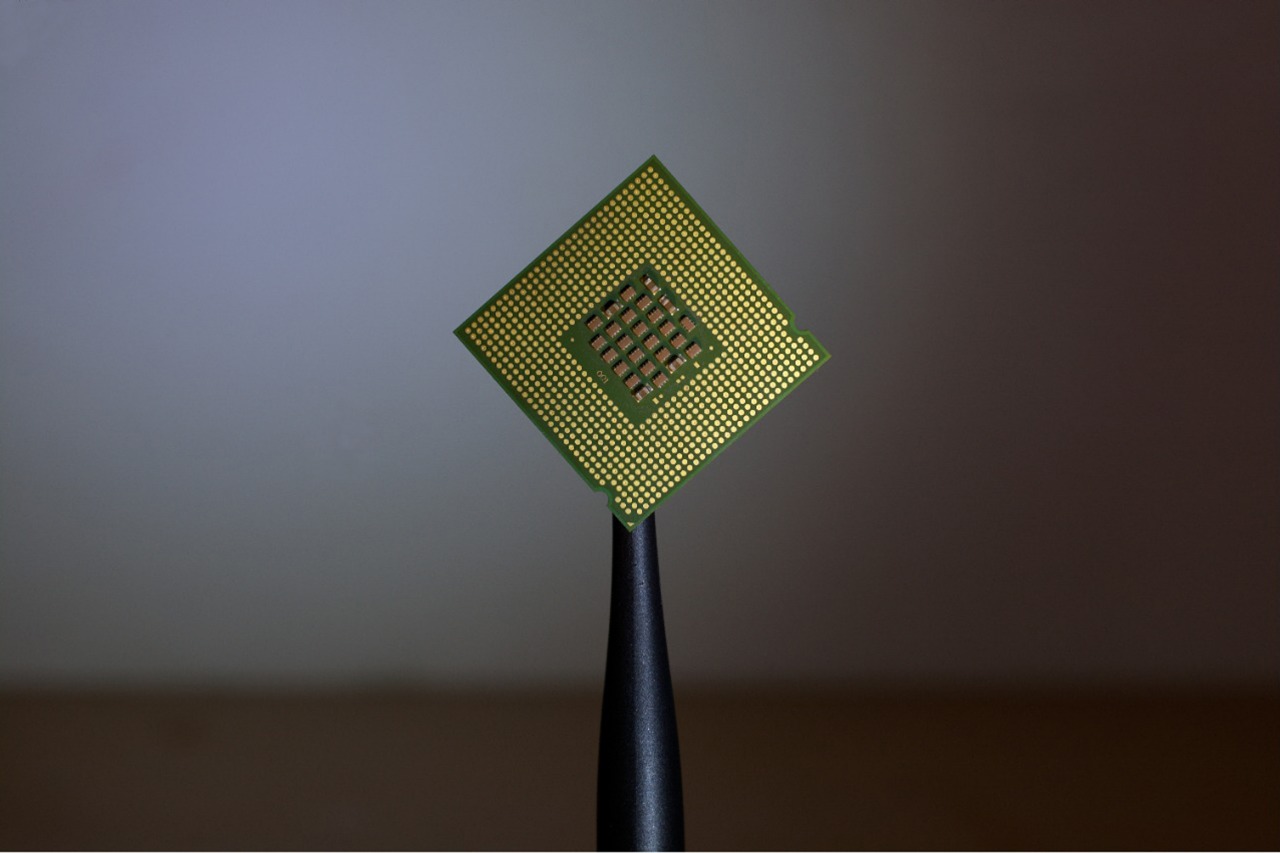

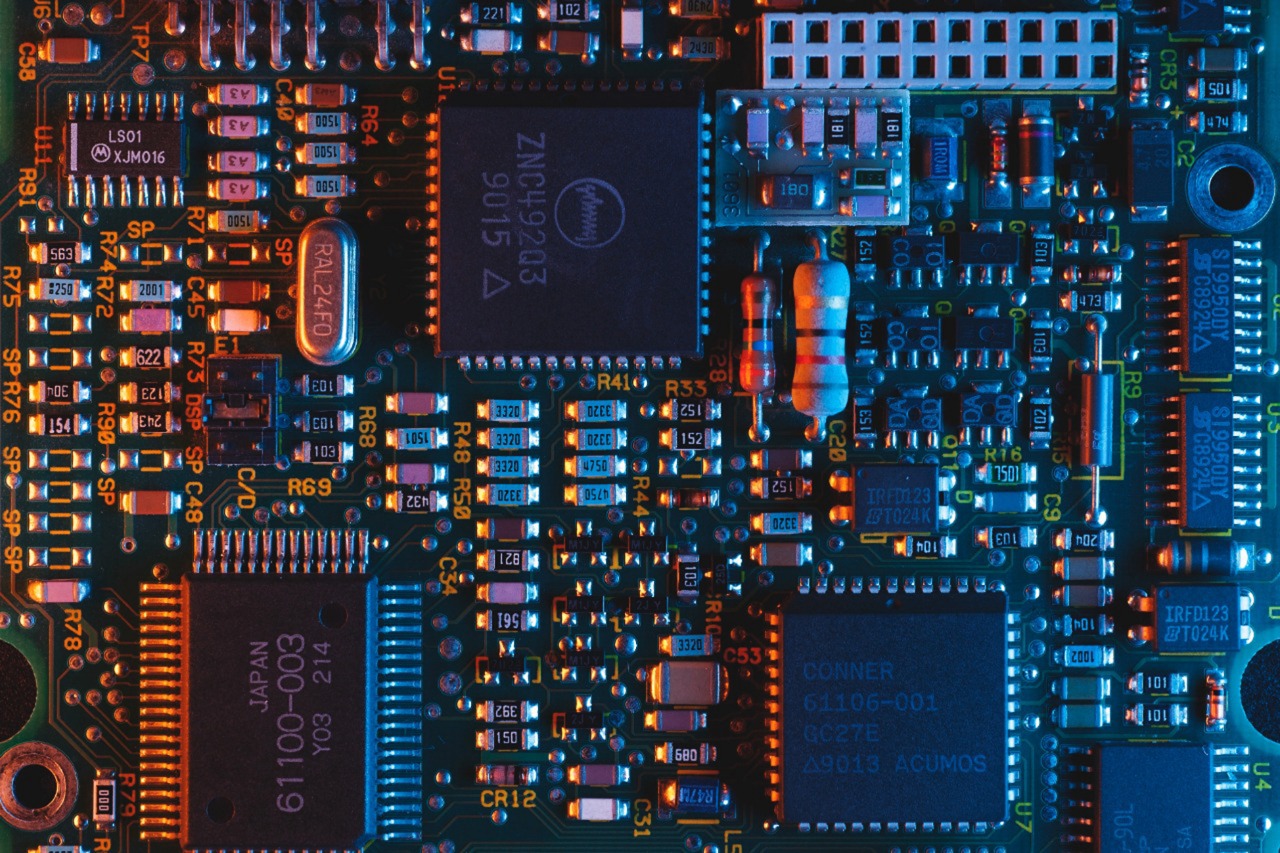

Parte del proyecto ha sido generar un chip que permita genotipificar las 13 variantes de forma simultánea. La prueba está pensada para que se extraiga el material y se identifiquen por la metodología de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) estas variantes de riesgo. Se contempla el uso de métodos bioinformáticos.

Con esta tecnología, sostuvo el investigador del INMEGEN, lo que se busca es ofrecer a una persona con alto riesgo la predicción antes de desarrollar la enfermedad.

“Con la utilización de la herramienta -abundó-, se puede identificar en una persona desde que es niño o niña si tiene probabilidades de padecerla. A partir del porcentaje que se obtenga del análisis se decide (o no) hacer una intervención en el estilo de vida y en la alimentación, y lo que se espera con una intervención a tiempo es que la persona al llegar a la etapa adulta no la desarrolle o que la presente a una edad más avanzada”.

Este proyecto está enfocado a generar medicina de precisión o 4Ps (personalizada, participativa, preventiva y predictiva) para la prevención y el tratamiento que además incluya la participación interdisciplinaria de profesionales de la salud: nutriólogos, epidemiólogos, expertos en medicina del deporte, clínicos, etcétera En la actualidad, 8.6 millones de mexicanos mayores de 20 años presentan condición diabética (ENSANUT 2018).

Tras validarse el predictor en grupos cerrados en la Ciudad de México se podrá tener una herramienta para aplicarse en población abierta (sin diagnóstico).

Y debido a que las poblaciones centroamericanas y sudamericanas son muy similares a la mexicana, en otro trabajo de colaboración con instituciones de investigación en Costa Rica, se busca probarlo, añadió.

En el año 2009, el 98 por ciento de las investigaciones que se realizaban eran para grupos del viejo continente. Para 2016, el porcentaje cambió, pero las poblaciones europeas continuaron a la cabeza con el 81 por ciento de los estudios; un 16 por ciento, en los grupos asiáticos, y menos del uno por ciento para la población latina.

Sin embargo, el conocimiento que se genera en las poblaciones europeas y asiáticas no siempre es trasladable a otras poblaciones por la estructura genética. Por ejemplo, la mexicana congrega a grupos mestizos y afrodescendientes, entre otros.

“Sí es posible predecir el riesgo debido a que las variantes genéticas no cambian a través del tiempo, las personas nacen con su respectivo DNA, el que se hereda de los padres y no cambia a lo largo de la vida a menos que se esté expuesto a agentes que puedan modificarlos.

“Estas variantes las estudiamos y utilizamos en conjunto para generar modelos de predicción (puntajes de riesgo poligénico). Así podemos identificar a individuos con muy alto o bajo riesgo para desarrollar este tipo de patologías”, explicó el investigador del Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).

Se conoce que la diabetes tipo 1 es la forma hereditaria de la enfermedad. La de tipo 2, que antes se conocía como no insulinodependiente, se considera un padecimiento complejo con una importante interacción con factores ambientales, como son el estilo de vida, la alimentación y la genética.

El proyecto del genoma humano (que inició en 1990 y concluyó en 2003) fue un parteaguas en muchos sentidos, no solo para el estudio de la diabetes sino de otras enfermedades. No obstante, desde la década de los 70 ya se relacionaban a ciertos alelos del complejo principal de histocompatibilidad (HLA) con el desarrollo de diabetes tipo 1.

Con los estudios realizados se observó que la mayoría de las enfermedades, incluso las que son causadas por un agente patógeno, sea un virus o una bacteria, tienen un componente genético que puede hacer a las personas más vulnerables.

Lo mismo ocurrió con la diabetes. Se identificaron variantes que eran más frecuentes en individuos con esta condición en comparación con los que estaban sanos, lo que llevó a investigar cuáles eran las que participaban en esta patología.

Para conocerlas tanto en población indígena como mestiza en México se realizó un estudio de asociación de genoma completo. Se buscaron variantes distribuidas por todo el genoma por medio de la plataforma Golden-gate, que permitió identificarlas de manera simultánea en todo el material.

“Hablamos de miles de variantes del genoma que se analizan al mismo tiempo y de esas identificamos un conjunto de ellas (13) que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 en población indígena y mestiza en nuestro país”, indicó García Ortiz.

Se suma el efecto que ejercen todos los factores de susceptibilidad a la enfermedad, se calculan los riesgos individuales y, a través de un análisis de sensibilidad para precisar la predicción (Análisis de curvas ROC), se cuantifica el riesgo.

Estudios realizados en China y Finlandia, y programas de prevención implementados en Estados Unidos e India han demostrado que modificaciones personalizadas en el estilo de vida pueden disminuir la incidencia de la diabetes hasta en 30 por ciento, incluso en los cuantiles de riesgo más elevados. Desde el enfoque de la farmacoeconomía, expuso el doctor García Ortiz, disminuir la incidencia en tal porcentaje representa un ahorro considerable para los sistemas de salud, lo que coadyuvaría a elevar la calidad de vida de las personas, promoviendo la adopción de una vida más sana. También expuso que una persona está en posibilidades de desarrollar el padecimiento sin tener una carga genética, porque se trata de un tema multifactorial y complejo. “Con lo que hagamos este año podremos tener suficiente información comprobada para aplicar pruebas en la población mexicana, que es la tercera etapa del proyecto de investigación”.